亜鉛と髪の毛の関係について

薄毛に対処するために食習慣に気をつけることは大切です。これは、髪の材料の良質のタンパク質がなければ、良質な髪の毛を作ることはできないからです。

実は意外かもしれませんが、タンパク質に加えて摂取すべきものは亜鉛です。これは弊院に来られる方全員にお伝えしてますが、みなさん知らなかったとおっしゃることが多いです。

このコラムでは、髪の成長に亜鉛がなぜ必要なのか、またおすすめの亜鉛の摂取方法などについて解説します。

亜鉛とは

人間の身体に必要な5大栄養素は、炭水化物、脂質、タンパク質、ミネラル、ビタミンです。

このミネラルは身体を構成する元素から酸素、炭素、窒素、水素を除いたものをいい、全部で16種類ありそのうちのひとつが亜鉛です。

亜鉛は主に骨格筋、骨、皮膚、肝臓、脳、腎臓などに分布しており、体内に約2gの亜鉛が存在していると言われています。

実は亜鉛を含め、身体に欠かせないミネラルは体内で作れないため、食事によって摂取する必要があります。通常の栄養バランスのよい食事をしていれば不足することは少ないですが、腸からの吸収率は30%とそこまで高くなく、偏った食事・極端なダイエットで亜鉛不足が起こります。

亜鉛が不足すれば皮膚炎・味覚障害などの機能に悪影響を与え、後述する髪に与えるダメージがあります。

亜鉛が髪に与える影響

では、具体的に亜鉛は髪にどんな影響を与えるのか解説します。

髪を作るのを助ける

実は、髪の毛の90%以上はタンパク質からできています。そして、この髪の毛のタンパク質のうち髪の主成分であるケラチンは、シスチンを中心とした18種類のアミノ酸からつくられます。食事から摂取したタンパク質は、一度体内で分解されてアミノ酸となり腸から吸収され、それが再結合されケラチンとなるのです。

また、例えばシスチンは食事で摂取する必要がある必須アミノ酸のひとつであるメチオニンから合成されます。実はアミノ酸だけあったとしても、タンパク質の生成は単独で行うことはできず、亜鉛の助けを必要としています。

つまり、亜鉛が不足すれば、いくら必須アミノ酸が体内にあってもケラチンを合成することができず、薄毛の原因となる可能性があるのです。

また最近では、徳島文理大学薬学部・昭和大学歯学部・理化学研究所の研究グループは皮膚の毛包に発現する亜鉛の輸送体(亜鉛トランスポーター、ZIP10)に注目し、その役割について、マウスと培養細胞を用いた実験から解明に挑みました。その結果、ZIP10 が欠損すると毛包の形成が阻害されることが判明しました。毛や表皮などの上皮性組織の発生段階において、ZIP10 はこれらの組織を構成する細胞の亜鉛量を調節し、p63 の転写活性を適正化することで、毛や表皮などの上皮性組織の形成に関与しているのです。(徳島文理大学薬学部・昭和大学歯学部・理化学研究所の発表より引用)

ヘアサイクルを整える

ヘアサイクルとは、「成長期」「退行期」「休止期」からなる、髪の毛が作られ、抜け、また生えるサイクルのことです。

成長期は健康な人で2~6年続くと言われていますが、毛母細胞が分裂を行い、新しい髪が生まれてきます。

次の退行期は2~3週間続きますが、ここで髪の成長は弱まり毛乳頭細胞の働きが弱まります。

最後の休止期は約3~4ヶ月続き、次の新しい成長期のために準備します。

人間の髪は1本毎に異なるヘアサイクルを持っており、健康な状態では全体の約90%が成長期なので、全体として一定量の髪を維持し続けられるのです。

このヘアサイクルが乱れ、成長期が短くなると、十分に成長しきれていない髪が抜け落ちてしまうため、薄毛が始まります。これがAGAという病気の本質なのです。

これを食い止めるためには育毛サイクルを整え、正常な状態に戻すことが必要ですが、亜鉛にはその働きを期待できるのです。

AGAの原因となる酵素を抑制する

AGA(男性型脱毛症)は活性化男性ホルモン(ジヒドロテストステロン、DHT)が原因です。ジヒドロテストステロン(DHT)は男性ホルモンのテストステロンが体内の還元酵素5αリダクターゼによって変換されて生成されます。

このDHTが男性ホルモン受容体のアンドロゲンレセプターと結合すると脱毛シグナルが出て髪の成長期が短縮されます。

亜鉛は5αリダクターゼの働きを抑える作用があり、AGAの進行を抑制する働きが期待されます。

亜鉛はどうやって摂取したらいいの?

亜鉛は食事から摂取することができます。亜鉛が多く含まれる食べ物は意外と知られていませんので、後述します。また、亜鉛の吸収を妨げる食品はなるべく避けるようにし、食事だけでは亜鉛の摂取が不足する場合にはサプリメントの使用も検討するとよいと思います。

亜鉛の推奨摂取量

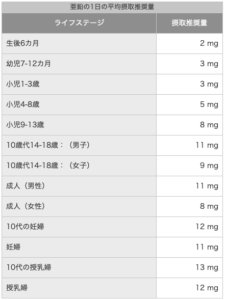

厚生労働省が提示する亜鉛の摂取推奨量は下記図の通りです。

通常の食事で亜鉛を過剰摂取することは考えにくいですが、摂取の上限は18~29歳の男性で40mg、30~69歳の男性で45mg、70歳以上の男性で40mg、18歳以上の女性で35mgとされています。

では、どんな食品に亜鉛は多く含まれているのでしょうか?以下の表をご参照ください。

| 食品名 | 単位(質量) | 亜鉛含有量(mg) |

|---|---|---|

| 牡蠣 | 5粒(60g) | 7.9 |

| 豚レバー | 70g | 4.8 |

| 牛肩肉(赤肉、生) | 70g | 4.0 |

| 牛もも肉(生) | 70g | 2.8 |

| 牛レバー | 70g | 2.7 |

| 鶏レバー | 70g | 2.3 |

| ホタテ(生) | 3個(60g) | 1.6 |

| ウナギ | 1/2尾(80g) | 1.1 |

| 精白米 | 茶碗1杯(150g) | 0.9 |

| 木綿豆腐 | 半丁(150g) | 0.9 |

| カシューナッツ(フライ) | 10粒(15g) | 0.8 |

| 納豆 | 1パック(40g) | 0.8 |

| アーモンド | 10粒(15g) | 0.7 |

| プロセスチーズ | 1切れ(20g) | 0.6 |

亜鉛を摂取する際の注意点

実はアルコールをたくさん飲まれる方は注意が必要です。アルコールを分解する過程の酵素反応では亜鉛が消費されるので、適量の亜鉛を摂取していても、大量のアルコールを分解する過程で消費され、亜鉛が不足する可能性もあるのです。

また、亜鉛を摂取する際には、亜鉛の吸収を阻害する食べ物を避けることも大切です。

カルシウム、食物繊維、タンニン、カフェインと亜鉛は結びつきやすく、せっかく摂取した亜鉛の効果が相殺されかねません。また、食品添加物(ポリリン酸、フィチン酸など)を含む加工食品・レトルト食品も亜鉛の吸収を阻害するので、注意が必要です。

過剰摂取に注意

薄毛を克服したいとついつい亜鉛を過剰摂取しがちですが、これはこれで問題です。

というのも、亜鉛の過剰摂取により、吐き気、貧血、下痢など副作用が出ることがあります。また、亜鉛の過剰摂取により銅欠乏症になる可能性があり、逆に薄毛を引き起こす可能性があります。銅欠乏症になると下記のような症状が出現する可能性がありますので注意してください。

- 貧血

- 骨異常

- 毛髪異常

- 白血球減少

- 好中球減少

- 心血管系や神経系の異常

- 成長障害

- 免疫機能の低下

- 神経障害

前述したように亜鉛はあくまでもタンパク質の生成をサポートする役割を持っているに留まりますので、取れば取るほど薄毛が治るわけではありません。また、亜鉛の耐用上限量は18〜29歳の男性で40mg、30〜69歳の男性で45mg、70歳以上の男性で40mg、18歳以上の女性で35mgですので、サプリメントの飲み過ぎには気をつけてください。また、亜鉛欠乏症の患者様治療薬であるノベルジン錠などは亜鉛が1錠に50mg含まれているものもあるので、亜鉛欠乏症でない方が安易に服用しないようにしましょう。

まとめ

亜鉛が髪を作るのに欠かせないミネラルです。。

食事で亜鉛を含む食品をできるだけ取り入れたいところですが、それが難しい方はサプリメントの成分や亜鉛の含有量に注意して、賢く使うようにしましょう。

しかし、薄毛を食生活で完全に治すことは難しいのが現状です。当院のような薄毛治療専門のクリニックにご相談ください。

当院は毛髪診断・毛髪相談は無料で行わせていただいておりますので、お気軽にご相談いただければと存じます。

記事監修

「神奈川・湘南・鎌倉の女性薄毛(FAGA)はルートへ」

院長 清水弘太郎

プロフィール

略歴

三重大学 医学部医学科卒業

桑名市総合医療センター 初期臨床研修 修了

三重大学病院 さいたま市立病院 形成外科 勤務

大手AGAクリニックA 勤務

大手AGAクリニックB 勤務

専門医・所属学会

日本毛髪科学協会 毛髪診断士

厚生労働省 麻酔科標榜医

日本形成外科学会 正会員